लोकतन्त्र का लबादा खूँटी पर, दमन का चाबुक हाथ में! ”वामपन्थी” उग्रवाद से निपटने के नाम पर आम जनता के खिलाफ ख़ूनी युद्ध की तैयारी!

सबसे बड़ा आतंकवाद है राजकीय आतंकवाद और वही है हर किस्म के आतंकवाद का मूल कारण

काले कानूनों, निरंकुश पुलिस तन्त्र, सैन्य कार्रवाइयों, फर्जी मुठभेड़ों, टॉर्चर चैम्बरों और मीडिया ट्रॉयल के जरिये नहीं किया जा सकता आतंकवाद का खात्मा!

समस्या की जड़ में है नंगी पूँजीवादी लूट, भ्रष्ट-अत्याचारी शासनतन्त्र, समृद्धि के तलघर में नर्क का अंधेरा!

व्यवस्था के गम्भीर ढांचागत संकट के कारण सिकुड़ रहा है तेजी से पूँजीवादी जनवाद का रहा-सहा दायरा।

नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर प्रभावी अमल के लिए चाहिए एक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासनतन्त्र!

सम्पादक मण्डल

सुरक्षा-विषयक मन्त्रिमण्डलीय कमेटी की एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें माओवादियों के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी सशस्त्र आक्रमणात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में गृहमन्त्री चिदम्बरम, प्रतिरक्षा मन्त्री ए.के. एण्टोनी और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन भी मौजूद थे। बैठक ने गृह मन्त्रालय की रणनीतिक योजना को मंजूरी देते हुए यह निर्णय लिया कि इस मुहिम में प्रभावित राज्यों की सशस्त्र पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों के विशेष प्रशिक्षित छापामार विरोधी दस्तों और आन्ध्रप्रदेश के नक्सल विरोधी कोबरा बटालियन के अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों के 75 हजार जवान हिस्सा लेंगे।

यूँ तो फिलहाल सेना सीधे इस कार्रवाई में शामिल नहीं होगी, पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के शामिल जवानों को छापामार-विरोधी प्रशिक्षण सेना द्वारा ही दिया गया है और वे क्षमता की दृष्टि से सेना के ही समकक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों में सवार गरुड़ कमाण्डो जमीनी अभियान में मदद करेंगे। यह अभियान मुख्यत: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बंगाल और बिहार के उन परस्पर लगे सीमाक्षेत्रों में केन्द्रित होगा, जो जंगलों-पहाड़ों के इलाके हैं और जिन्हें भा.क.पा. (माओवादी) का मुख्य प्रभावक्षेत्र माना जाता है। सूत्रों के अनुसार, सशस्त्र कार्रवाई की यह पूरी योजना अमेरिकी काउण्टर-इन्सर्जेन्सी (विद्रोह-प्रतिरोधी) एजेंसियों की मदद से तैयार की गयी है। पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर के बाहर, केन्द्रीय सुरक्षा बलों की यह अबतक की सबसे बड़ी लामबन्दी है।

यूँ तो फिलहाल सेना सीधे इस कार्रवाई में शामिल नहीं होगी, पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के शामिल जवानों को छापामार-विरोधी प्रशिक्षण सेना द्वारा ही दिया गया है और वे क्षमता की दृष्टि से सेना के ही समकक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों में सवार गरुड़ कमाण्डो जमीनी अभियान में मदद करेंगे। यह अभियान मुख्यत: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बंगाल और बिहार के उन परस्पर लगे सीमाक्षेत्रों में केन्द्रित होगा, जो जंगलों-पहाड़ों के इलाके हैं और जिन्हें भा.क.पा. (माओवादी) का मुख्य प्रभावक्षेत्र माना जाता है। सूत्रों के अनुसार, सशस्त्र कार्रवाई की यह पूरी योजना अमेरिकी काउण्टर-इन्सर्जेन्सी (विद्रोह-प्रतिरोधी) एजेंसियों की मदद से तैयार की गयी है। पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर के बाहर, केन्द्रीय सुरक्षा बलों की यह अबतक की सबसे बड़ी लामबन्दी है।

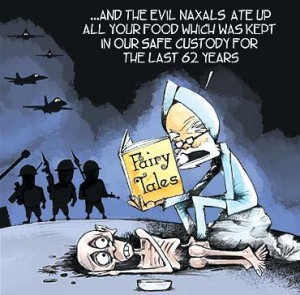

इस पूरी हुकूमती मशक्कत पर अगर एक वाक्य में टिप्पणी करनी हो तो कहा जा सकता है : ‘नक्सलवाद तो बहाना है, जनता ही निशाना है।’ दूसरी बात यह कि हर प्रकार की आतंकवादी राजनीति शासक वर्गों की ही राजनीति और अर्थनीति के प्रतिक्रियास्वरूप पैदा होती है और फिर शासक वर्गों की सत्ता उसे हथियार के बल से खत्म करना चाहती है, जो कभी भी सम्भव नहीं हो पाता। आतंकवाद या तो अपने ख़ुद के अन्तरविरोधों और कमजोरियों का शिकार होकर समाप्त होता है या उसे जन्म देने वाली परिस्थितियों के बदल जाने पर समाप्त हो जाता है। शासक वर्ग जब भी भाड़े की सेना-पुलिस और हथियारों के बूते आतंकवाद को दबाने की कोशिश करता है, तो वस्तुत: पूरे प्रभावित इलाके की जनता के खिलाफ ही बर्बर अत्याचारी अभियान के रूप में एक युद्ध छेड़ देता है। तीसरी बात, आतंकवादी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती और जाहिर है कि उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन आतंकवाद – चाहे प्रतिक्रियावादी (तालिबान, अल-कायदा और लश्करे तैय्यब जैसा) हो या क्रान्तिवादी (जैसे कि ”वामपन्थी” उग्रवाद), अपने दोनों ही रूपों में वह साम्राज्यवादी-पूँजीवादी राज्यसत्ताओं की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों का नतीजा होता है, अथवा राजकीय आतंकवाद के प्रतिक्रियास्वरूप पैदा होता है। जब जनक्रान्ति की ताकतें कमजोर होती हैं और ठहराव और प्रतिक्रिया का माहौल होता है जो ऐसे में दिशाहीन विद्रोह और निराशा की एक अभिव्यक्ति आतंकवाद के रूप में सामने आती है। लेकिन जगजाहिर है कि इस राजनीति के विरुद्ध वैचारिक-राजनीतिक संघर्ष ही किया जा सकता है। सरकार यदि इस राजनीति के सक्रिय लोगों के साथ अपराधियों जैसा सुलूक करती है, उन्हें टॉर्चर, फर्जी मुठभेड़ों और हिरासती हत्याओं का शिकार बनाती है और उन्हें राजनीतिक बन्दी का अधिकार तक नहीं देती तो जनवादी चेतना से लैस हर नागरिक लाजिमी तौर पर इसका विरोध करेगा। चौथी बात, सेना-पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की बनावट-बुनावट और कार्यप्रणाली होती ही ऐसी है कि आतंकवादियों के दमन के नाम पर पूरे प्रभावित क्षेत्र की आम जनता को बर्बर अत्याचार का निशाना बनाती है। जम्मू-कश्मीर से लेकर असम-नगालैण्ड-मणिपुर तक, छत्तीसगढ़ से लेकर नन्दीग्राम और लालगढ़ तक, हर जगह ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ सम्भव ही नहीं है। पाँचवीं बात, साम्राज्यवादी और सभी देशों के पूँजीवादी शासक हर जुझारू जनान्दोलन, जनसंघर्ष और जनक्रान्ति को भी आतंकवाद ही बताते हैं और उनके विरुद्ध स्वयं द्वारा छेड़े गये युद्ध को न्यायसंगत ठहराते हैं। अमेरिका क्यूबाई क्रान्ति और उसके नेताओं को आधी सदी से आतंकवादी मानता आया है। वह फिलीस्तीनी मुक्ति संघर्ष को भी आतंकवादी मानता है। पूर्वोत्तर भारत में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं में व्यापक आधार रखने वाले सशस्त्र संगठनों को भारत सरकार आतंकवादी मानती है (हालाँकि बीच-बीच में उनके साथ समझौते करने को भी विवश होती है)। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित धार्मिक कट्टरपन्थी संगठनों के अतिरिक्त (उनकी सक्रियता की जमीन भी भारत सरकार की दमनकारी नीतियों ने ही तैयार की है) व्यापक आधार वाले सेक्युलर संगठन भी सक्रिय हैं, पर भारत सरकार की नजरों में वे भी आतंकवादी हैं क्योंकि वे कश्मीरी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग उठाते हैं। 1951 में, नेहरू के शासन काल के दौरान तेलंगाना के जिस किसान संघर्ष का सेना द्वारा दमन किया गया था, वह आतंकवाद नहीं, बल्कि व्यापक जनसंघर्ष था। और तो और, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जुझारू मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी पर भी केन्द्र और राज्य की तत्कालीन सरकारें और बुर्जुआ पार्टियाँ ”आतंकवादी” का लेबल लगाती रहती थीं।

भारत में ”वामपन्थी” उग्रवाद (जिसे प्राय: माओवाद या नक्सलवाद भी कहा जाता है) की परिघटना और उसके विरुद्ध राज्यसत्ता की सैन्य कार्रवाई के फैसले को पूरे सामाजिक-आर्थिक ढाँचागत परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर ही समझा जा सकता है। यह पूरी तरह से पूँजीवादी व्यवस्था के संकट का नतीजा है। चूँकि व्यवस्थागत संकट का क्रान्तिकारी समाधान प्रस्तुत करने वाली जनक्रान्ति की वाहक शक्तियाँ फिलहाल प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हैं, चूँकि व्यापक जनसमुदाय के सामने विकास की नीतियों और सामाजिक राजनीतिक ढाँचे का कोई ऐसा विकल्प प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, जो आमूलगामी रूप से भिन्न, सर्वसमावेशी और समतामूलक हो, इसलिए लगातार बढ़ते शोषण-उत्पीड़न की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वत:स्फूर्त आन्दोलनों, संघर्षों और ”वामपन्थी” उग्रवाद की प्रवृत्तियों के रूप में सामने आ रही हैं। शासक वर्ग इन्हें बलपूर्वक दबाने की कोशिश करता है और उसकी इस कोशिश का लाजिमी तौर पर उल्टा ही नतीजा सामने आता है। व्यवस्था के इस संकट को समझने के लिए मुख्यत: इसके चार आयामों पर निगाह डालनी होगी। इसका पहला आयाम है, 1947 के बाद देश में कायम पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा ग़रीबी-बेरोजगारी जैसी जनता की तमाम बुनियादी समस्याओं को हल कर पाने में विफलता, बढ़ता भ्रष्टाचार, ग़रीबी-अमीरी के बीच लगातार बढ़ती खाई, संसदीय जनवादी व्यवस्था और सभी चुनावी पार्टियों की उतरती कलई तथा पूरी व्यवस्था से जनता का मोहभंग। इसका दूसरा आयाम है, समाज की ग़रीब, पिछड़ी और दलित आबादी, आदिवासियों और ”परिधि” की राष्ट्रीयताओं के विरुद्ध लगातार जारी ढाँचागत हिंसा। इसका तीसरा आयाम है, निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए शासक वर्ग द्वारा एक निरंकुश दमनकारी राज्यसत्ता की अपरिहार्य आवश्यकता महसूस करना और पूँजीवादी जनवाद के रहे-सहे दायरे का भी तेजी से सिकुड़ते जाना। इसका चौथा आयाम है, पूँजी की लगातार बढ़ती पैठ के साथ ही गाँवों से उजड़ते लोगों का विगत दो दशकों के दौरान तेजी से विस्थापन, सामुदायिक जमीनों का अपहरण, जंगल की जमीन और पारम्परिक आजीविका से आदिवासी आबादी का उजाड़ा जाना। यूँ तो पारम्परिक जीविका एवं आवास से ग़रीबों का विस्थापन और गाँवों से शहरों की ओर आबादी का ‘माइग्रेशन’ पूँजीवाद की बुनियादी अभिलाक्षणिकता है और हर देश में ऐसा ही हुआ है। इसी उजड़ी आबादी की श्रम शक्ति को खरीदकर पूँजीपति उसे सर्वहारा बना डालता है। यूरोप और अमेरिका में इस उजड़ी हुई आबादी का बड़ा हिस्सा उजरती मजदूर के रूप में उद्योगों में (पूँजीवादी फार्मों और सेवा क्षेत्र में भी) खप जाया करता था, पर भारत में आज ऐसा नहीं हो पा रहा है और इससे सामाजिक रूप से विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। आगे हम इन चारों आयामों की सिलसिलेवार चर्चा करेंगे।

भारत में ”वामपन्थी” उग्रवाद (जिसे प्राय: माओवाद या नक्सलवाद भी कहा जाता है) की परिघटना और उसके विरुद्ध राज्यसत्ता की सैन्य कार्रवाई के फैसले को पूरे सामाजिक-आर्थिक ढाँचागत परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर ही समझा जा सकता है। यह पूरी तरह से पूँजीवादी व्यवस्था के संकट का नतीजा है। चूँकि व्यवस्थागत संकट का क्रान्तिकारी समाधान प्रस्तुत करने वाली जनक्रान्ति की वाहक शक्तियाँ फिलहाल प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हैं, चूँकि व्यापक जनसमुदाय के सामने विकास की नीतियों और सामाजिक राजनीतिक ढाँचे का कोई ऐसा विकल्प प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, जो आमूलगामी रूप से भिन्न, सर्वसमावेशी और समतामूलक हो, इसलिए लगातार बढ़ते शोषण-उत्पीड़न की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वत:स्फूर्त आन्दोलनों, संघर्षों और ”वामपन्थी” उग्रवाद की प्रवृत्तियों के रूप में सामने आ रही हैं। शासक वर्ग इन्हें बलपूर्वक दबाने की कोशिश करता है और उसकी इस कोशिश का लाजिमी तौर पर उल्टा ही नतीजा सामने आता है। व्यवस्था के इस संकट को समझने के लिए मुख्यत: इसके चार आयामों पर निगाह डालनी होगी। इसका पहला आयाम है, 1947 के बाद देश में कायम पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा ग़रीबी-बेरोजगारी जैसी जनता की तमाम बुनियादी समस्याओं को हल कर पाने में विफलता, बढ़ता भ्रष्टाचार, ग़रीबी-अमीरी के बीच लगातार बढ़ती खाई, संसदीय जनवादी व्यवस्था और सभी चुनावी पार्टियों की उतरती कलई तथा पूरी व्यवस्था से जनता का मोहभंग। इसका दूसरा आयाम है, समाज की ग़रीब, पिछड़ी और दलित आबादी, आदिवासियों और ”परिधि” की राष्ट्रीयताओं के विरुद्ध लगातार जारी ढाँचागत हिंसा। इसका तीसरा आयाम है, निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए शासक वर्ग द्वारा एक निरंकुश दमनकारी राज्यसत्ता की अपरिहार्य आवश्यकता महसूस करना और पूँजीवादी जनवाद के रहे-सहे दायरे का भी तेजी से सिकुड़ते जाना। इसका चौथा आयाम है, पूँजी की लगातार बढ़ती पैठ के साथ ही गाँवों से उजड़ते लोगों का विगत दो दशकों के दौरान तेजी से विस्थापन, सामुदायिक जमीनों का अपहरण, जंगल की जमीन और पारम्परिक आजीविका से आदिवासी आबादी का उजाड़ा जाना। यूँ तो पारम्परिक जीविका एवं आवास से ग़रीबों का विस्थापन और गाँवों से शहरों की ओर आबादी का ‘माइग्रेशन’ पूँजीवाद की बुनियादी अभिलाक्षणिकता है और हर देश में ऐसा ही हुआ है। इसी उजड़ी आबादी की श्रम शक्ति को खरीदकर पूँजीपति उसे सर्वहारा बना डालता है। यूरोप और अमेरिका में इस उजड़ी हुई आबादी का बड़ा हिस्सा उजरती मजदूर के रूप में उद्योगों में (पूँजीवादी फार्मों और सेवा क्षेत्र में भी) खप जाया करता था, पर भारत में आज ऐसा नहीं हो पा रहा है और इससे सामाजिक रूप से विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। आगे हम इन चारों आयामों की सिलसिलेवार चर्चा करेंगे।

पहला आयाम

1947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता मिलने के बाद, जनता के बड़े हिस्से को उम्मीद थी कि नेहरू की ”समाजवादी” नीतियाँ ग़रीबी-बेरोजगारी दूर करने के साथ ही समतामूलक सामाजिक ढाँचा बनाने का भी काम करेगी। लेकिन बरस-दर-बरस मोहभंग का सिलसिला जारी रहा। समाजवाद के नाम पर, जनता को निचोड़कर राजकीय पूँजीवाद का जो ढाँचा (पब्लिक सेक्टर) खड़ा किया गया, वह मेहनतकशों का शोषण करने के साथ ही नौकरशाही के भ्रष्टाचार से सराबोर था और उसका असली उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर के मालिक निजी पूँजीपतियों की मदद करना था। आगे चलकर इन्दिरा सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। भारत सरकार के पूँजीवादी भूमि-सुधार कार्यक्रम ने धीरे-धीरे सामन्ती भूस्वामियों को पूँजीवादी भूस्वामी बनने का मौका दिया। साथ ही, धनी और ख़ुशहाल मँझोले काश्तकार खेतों का मालिक बनते ही पूँजीवादी फार्मर बन गये। जो निचले मँझोले और ग़रीब काश्तकार थे, उनके लिए खेती घाटे का सौदा बन गयी और वे उजड़कर सर्वहाराओं की कतार में शामिल होते गये। यह सिलसिला आज भी जारी है। सामन्ती भूमि सम्बन्ध के दौर में जो भूमिहीन किसान और बँधुआ मजदूर थे, ज्यादातर वे ही पूँजीवादी दौर के उजरती गुलाम बन गये। इस तरह ऊपर से हुए भूमि सम्बन्धों के पूँजीवादी रूपान्तरण ने गाँवों की आम मेहनतकश आबादी को कुछ भी नहीं दिया, बस सामन्ती शोषण का स्थान पूँजीवादी शोषण ने ले लिया। 1950 के दशक के अन्त तक, जनता अपने अनुभव से यह देखने-समझने लगी थी कि राजनीतिक आजादी मिलने के बावजूद साम्राज्यवादी पूँजी द्वारा शोषण का सिलसिला जारी है और लूट में हिस्सा बाँटने और शासन चलाने की अपनी आजादी को सुरक्षित रखते हुए भारतीय पूँजीपति साम्राज्यवादियों से मोलतोल करके पूँजी और तकनालॉजी लेते हैं, उन्हें भी लूट का अवसर देते हैं और विश्व पूँजीवादी तन्त्र में उनके जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाते हैं।

1960 के दशक के मध्य तक नेहरूवादी ”समाजवाद” का रंगरोगन झड़ चुका था। खाद्य-संकट और बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रूप में सामने थी। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक ओर कई राज्यों में ग़ैरकांग्रेसी सरकारों के गठन और छात्र-युवा आन्दोलनों के रूप में तो दूसरी ओर नक्सलबाड़ी किसान उभार और संसदीय वामपन्थ से निर्णायक विच्छेद करने वाले क्रान्तिकारी वामपन्थी एकजुटता की प्रक्रिया के रूप में सामने आयी। बाद में इस क्रान्तिकारी वाम धारा का बड़ा हिस्सा ”वामपन्थी” आतंकवाद के भटकाव का शिकार हो गया और अपनी विचारधारात्मक कमजोरी के कारण यह धारा गतिरोध और बिखराव का शिकार हो गयी। 1970 के दशक में व्यवस्था के आर्थिक-राजनीतिक संकट ने तब संवैधानिक संकट का रूप ले लिया, जब इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 1977 से शुरू हुए जनता पार्टी शासन के दौर ने पूँजीवादी जनवाद के संकट और सीमाओं को और अधिक स्पष्ट कर दिया। 1980 का दशक व्यवस्था के ढाँचागत संकट के गहराते जाने और बुनियादी आर्थिक नीतियों में बदलाव की तैयारी का दौर था। इस समय तक, यह स्पष्ट हो चुका था कि पब्लिक सेक्टर का प्रतियोगिता की आन्तरिक गति से विहीन और भ्रष्ट नौकरशाही पर आधारित ढाँचा पूँजीवाद के विकास के रास्ते में बाधा बनने लगा था। साथ ही, पूँजीपति वर्ग अब अतिलाभ निचोड़ने के लिए पूँजीवादी ”कल्याणकारी राज्य” के फालतू खर्च को भी कम करना चाहता था। पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को हथियाने तथा बुनियादी और ढाँचागत उद्योगों में पूँजी लगाने लायक आर्थिक ताकत भी वह हासिल कर चुका था और उसे अब यह भरोसा भी था कि वह अपनी सम्प्रभुता खोये बिना विदेशी पूँजी के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी तरह खोल सकता है। ये नवउदारवादी नीतियाँ भारतीय पूँजीपति वर्ग की जरूरत होने के साथ ही नयी विश्व-परिस्थितियों में उसकी मजबूरी भी थीं। 1990 के दशक में निजीकरण-उदारीकरण की जिन नयी आर्थिक नीतियों पर अमल की शुरुआत हुई, वह सिलसिला आज तक जारी है। शुरू में इस नीति के सूत्रधारों ने यह दावा किया कि नौकरशाही और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अर्थव्यवस्था अब तेजी से विकसित होगी। समाज के शिखरों पर जब समृद्धि आयेगी तो वह रिसकर नीचे तक पहुँचेगी। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। जनता ने इन्तजार किया और नवउदारवादी नीतियों पर अमल के उन्नीस वर्ष बीत गये। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक तेज गति से विकसित हुई। शिखरों पर समृद्धि बढ़ती रही, पर उसका कतरा भी रिसकर नीचे तक नहीं पहुँचा। समृद्धि के तलघर में नर्क का अंधेरा गहरा होता गया।

देश की आम जनता के सामने, विकास के नेहरूवादी मॉडल से लेकर नवउदारवादी मॉडल तक की विफलता एकदम साफ हो चुकी है। जो व्यवस्था साठ वर्षों के भीतर ग़रीबी, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या को रंचमात्र भी हल नहीं कर सकी, जो सामाजिक-आर्थिक असमानता और भेदभाव को दूर कर पाने में पूरी तरह विफल रही, वह व्यवस्था व्यापक आम जनता की नजरों में लाइलाज बीमारियों का शिकार है और उसे चलाने वाली राज्यसत्ता पूरी तरह से विफल है। जाहिर है कि जिस समाज में इतने व्यापक मोहभंग और निराशा का माहौल है वह मानो एक ऐसे ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा हुआ है, जिसमें लगातार छोटे-बड़े विस्फोट होते रहते हैं।

इस परिदृश्य को और अच्छी तरह से समझने के लिए ”राष्ट्रीय विकास” की बैलेंसशीट के महज कुछ तथ्यों पर सरसरी नजर दौड़ा लेना काफी होगा। यूँ तो भारत में धनी-ग़रीब के बीच की खाई पिछले साठ वर्षों के दौरान लगातार बढ़ती रही है, लेकिन पिछले उन्नीस वर्षों के दौरान यह बेहद तेज रफ्तार से बढ़ी है। एक अध्ययन के अनुसार, देश की ऊपर की दस फीसदी आबादी के पास कुल परिसम्पत्ति का 85 प्रतिशत इकट्ठा हो गया है, जबकि नीचे की 60 प्रतिशत आबादी के पास महज दो प्रतिशत है। आबादी का 0.01 प्रतिशत भाग ऐसा है, जिसकी आमदनी पूरे देश की औसत आमदनी से दो सौ गुना अधिक हो चुकी है। देश की ऊपर की तीन फीसदी और नीचे की 40 फीसदी आबादी की आमदनी के बीच का अन्तर आज साठ गुणा हो चुका है। 1 अरब 20 करोड़ आबादी में से पूँजीपतियों, धनी किसानों, व्यापारियों से लेकर ख़ुशहाल मध्य वर्ग की कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है। इसी आबादी के लिए आधुनिक जीवन की तमाम सुविधाओं और उपभोक्ता सामग्रियों का पूरा बाजार है। इसमें से भी मात्र 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 50 लाख रफपये से अधिक है। दूसरी ओर, वर्ष 2004-05 में करीब 84 करोड़ लोग (77 प्रतिशत आबादी) रोजाना 20 रुपये से भी कम की कमाई पर जी रहे थे।

अरबपतियों की कुल दौलत के लिहाज से भारत का अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन बेघरों, कुपोषितों, भूखों और अनपढ़ों की तादाद के लिहाज से भी वह दुनिया में पहले नम्बर पर है। देश की 18 करोड़ आबादी झुग्गियों में रहती है, और 18 करोड़ आबादी फुटपाथों पर सोती है। 63 फीसदी बच्चे प्राय: भूखे सोते हैं, 60 फीसदी कुपोषणग्रस्त हैं, 23 फीसदी जन्म से कमजोर और बीमार होते हैं तथा 1 हजार नवजातों में से 60 जन्म के एक वर्ष के भीतर मर जाते हैं। दुनिया में भुखमरी के शिकार 30 करोड़ लोगों में से 25 प्रतिशत भारतीय हैं। 1991 में प्रति व्यक्ति औसत खाद्यान्न की खपत 580 ग्राम थी जो 2007 में घटकर 445 ग्राम रह गयी। आज से 50 वर्षों पहले 5 व्यक्तियों का परिवार एक साल में औसतन जितना अनाज खाता था, आज उससे 200 किलो कम खाता है। आजादी के बाद ऊपर 22 एकाधिकारी पूँजीपति घरों की परिसम्पत्ति में 500 गुने से भी अधिक का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, मानव विकास सूचकांक के अनुसार, भारत 2007 में 127वें स्थान पर था। बच्चों की मृत्युदर के मामले में यह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। वैश्विक भूख सूचकांक (2008) के अनुसार, भूखे लोगों के मामले में भारत बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देशों को छोड़कर सभी से पीछे है। राजनीतिक आजादी के 62 वर्षों बाद 42 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है, 80 प्रतिशत परिवारों को (यानी करीब 80 करोड़ लोगों को) सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस भीषण अन्धकारमय पृष्ठभूमि में थोड़े से लोगों की समृद्धि न केवल अश्लील लगने लगती है, बल्कि सामाजिक विस्फोट के लिए एकदम अनुकूल प्रतीत होती है।

उदारीकरण-निजीकरण के वर्तमान दौर में, 93 फीसदी कामगार आबादी ”अनौपचारिक क्षेत्र” में काम करती है, और इसमें से भी 58 फीसदी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में काम करती है। इन मजदूरों को किसी भी किस्म की रोजगार-सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है। ये दिहाड़ी, या ठेका पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो 12-14 घण्टे तक खटकर 70-80 रुपये रोजाना कमा पाते हैं। इस स्थिति से पैदा होने वाले जनाक्रोश पर ठण्डे पानी के छींटे मारने के लिए आज सरकार ‘नरेगा’ जैसी योजना और सामाजिक सुरक्षा की कुछ स्कीमें लागू कर रही है तो भ्रष्ट नौकरशाही-नेताशाही और सामाजिक दबंगों के गठजोड़ के चलते उनका लाभ आम लोगों तक बहुत कम ही पहुँच पाता है और इससे स्थिति और अधिक विस्फोटक होती जा रही है।

विगत 18-19 वर्षों के दौरान उत्पादन व्यय में मजदूरी-वेतन का हिस्सा लगातार घटता चला गया है। एक अध्ययन के अनुसार देश के सौ बड़े उद्योगों में 1990-91 में उत्पादन-व्यय में मजदूरी का हिस्सा 11 प्रतिशत था जो 2000-2001 तक घटकर मात्र 5.56 प्रतिशत रह गया था। 1991 के पहले 4 प्रतिशत से भी कम वार्षिक आर्थिक संवृद्धि के साथ रोजगार में 2 फीसदी की वृद्धि होती थी। 1991 के बाद के वर्षों में 6 से 9 फीसदी सालाना आर्थिक संवृद्धि दर होने के बावजूद नियमित रोजगार में वृद्धि की दर 1 फीसदी सालाना से आगे नहीं जा सकी है। श्रम-उत्पादकता बढ़ने के चलते उत्पादन में वृद्धि लगातार ऊँची गति से हुई है, लेकिन श्रम बाजार में श्रम शक्ति का मूल्य घटाकर पूँजीपति उत्पादन-व्यय में मजदूरी के हिस्से को लगातार घटाते चले गये हैं। परम्परागत ट्रेडयूनियनें मजदूरों के हितों की हिफाजत में सर्वथा अक्षम सिद्ध हुई हैं। श्रम कानूनों और श्रम विभाग का कोई मतलब ही नहीं रह गया है।

गाँवों में पूँजी की पैठ ने छोटे और सीमान्त किसानों को उनकी जगह-जमीन से उजाड़ तो दिया है, लेकिन भारी बेरोजगारी के कारण उनका मजदूरों की कतार में शामिल होकर गुजर-बसर करना भी कठिन होता गया है। ऐसे में विस्थापित आबादी में भारी असन्तोष पैदा हुआ है। कर्ज की मार से तबाह किसानों में छोटे-मँझोले किसानों की तादाद ही सर्वाधिक रही है। 1997 से 2007 के बीच ऐसे 1,82,936 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इससे ग्रामीण समाज के ताने-बाने में बढ़ते तनाव का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

ये ऑंकड़े और तथ्य बहुत कम हैं, लेकिन यह स्पष्ट करने के लिए काफी हैं कि इस व्यवस्था से व्यापक जनसमुदाय का तेजी से मोहभंग होता जा रहा है। आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य की जो कुरूपता हमारे सामने है, उसकी रही-सही कोर-कसर भारतीय संसदीय जनवाद का बेहद महँगा एवं परजीवी चरित्र तथा सिर से पाँव तक भ्रष्टाचार में डूबी नेताशाही-नौकरशाही पूरा कर देती है। चूँकि फिलहाल कोई क्रान्तिकारी विकल्प जनता के सामने प्रभावी रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए जनता के स्वत:स्फूर्त संघर्षों के साथ ”वामपन्थी” उग्रवाद और अन्य विविध रूपों में आतंकवाद का विस्फोट स्वाभाविक है। साथ ही, लोगों से यदि विरोध के अन्य विकल्पों-रास्तों को छीन लिया जायेगा, या उन्हें निष्प्रभावी बना दिया जायेगा, तो आबादी का एक हिस्सा एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की सांगोपांग तैयार के बिना भी, दमनकारी सत्ता के विरुद्ध हथियार उठा सकता है। जाहिर है कि शासक वर्ग की आर्थिक नीतियों की परिणति नग्न रूप में सामने आने के बाद जो सामाजिक विस्फोट की जमीन तैयार हो रही है, उसके भविष्य को भाँपते हुए शासक वर्ग अपने दमनतन्त्र को चाक-चौबन्द करने में लग गया है। इसीलिए हमारा कहना है कि ‘आतंकवाद तो बहाना है, जनता ही निशाना है।’

दूसरा आयाम

भारतीय पूँजीवाद के व्यवस्थागत संकट का दूसरा आयाम है, समाज के दबे-कुचले हिस्सों (दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों और ”परिधि” की राष्ट्रीयताओं) के विरुद्ध लगातार जारी ढाँचागत हिंसा। कोर्ट-कचहरी-कानून-नौकरशाही और पुलिसतन्त्र की जिस औपनिवेशिक विरासत को कुछ माँज-सँवारकर भारतीय पूँजीपति वर्ग ने आज तक कायम रखा है, उसके होते आम जनता को रोजमर्रे के जीवन में कदम-कदम पर अन्याय, बेबसी और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। भ्रष्ट संसदीय राजनीति से लेकर ग्राम सभाओं पर स्थानीय दबंगों की वर्चस्वकारी स्थिति तक – राजनीति की दशा-दिशा भी वंचितों को लगातार दबाने का ही काम करती है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमारे सामाजिक ढाँचे में जनवादी मूल्य अत्यन्त कम हैं और पुराने सामन्ती निरंकुश स्वेच्छाचारी मूल्यों-मान्यताओं को पूँजीवाद ने कुछ माँज-तराशकर अपना लिया है। नतीजतन दलितों का उत्पीड़न आज भी जारी है। पहले ज्यादातर वे बँधुआ मजदूर होते थे, अब ज्यादातर वे उजरती मजदूर हैं। इससे जातिगत उत्पीड़न को एक नया सामाजिक आधार मिल गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की दोयम दर्जे की नागरिकता तो 1947 के बाद से ही रही है, अब हिन्दुत्ववादी फासीवाद के उभार ने उनको पूरी तरह से अलगाव और असुरक्षा की स्थिति में डाल दिया है। इन हिन्दुत्ववादियों का पहले व्यापारियों और शहरी मध्यवर्ग में आधार था। अब ख़ुशहाल मालिक किसानों के बीच भी उनका आधार है और आवश्यकतानुसार औद्योगिक और वित्तीय पूँजी भी इन्हें समर्थन देती है। ”मुख्य भूमि” और ”परिधि” की राष्ट्रीयताओं के बीच का बँटवारा एक सच्चाई है, जो पूँजीवादी नीतियों का नतीजा है। कश्मीर और पूर्वोत्तार भारत में गत आधी सदी से सैनिक शासन जैसी स्थिति है और विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में वहाँ केन्द्रीय सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध-संघर्ष लगातार चलते रहे हैं। इन इलाकों में संसदीय चुनाव फर्जी और रस्मी ही होते हैं। सेना और अर्द्धसैनिक बल ही वहाँ वास्तव में केन्द्रीय सत्ता की नुमाइन्दगी करते हैं। दूसरी ओर सशस्त्र संगठनों की वैकल्पिक सत्ता है, जिसे जनता का समर्थन हासिल होता है। ये सब भारतीय पूँजीवादी व्यवस्था को ढाँचागत संकट और अस्थिरता प्रदान करने वाले उपादान हैं, जिनके चलते देश में सामाजिक संघर्षों की स्थिति लगातार बनी रहती है और राज्य मशीनरी इस स्थिति को नियन्त्रित रखने के लिए अपने दमन तन्त्र को लगातार मुस्तैद रखती है। अब व्यवस्था का संकट जैसे-जैसे अधिक गहरा होता जा रहा है, दमन तन्त्र वैसे-वैसे ज्यादा से ज्यादा चाक-चौबन्द और नग्न-निरंकुश होता जा रहा है।

तीसरा आयाम

भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन ने (पदनिवृत्ति के बाद) भी एक बार यह स्वीकार किया था कि नवउदारवादी नीतियों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए एक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन तन्त्र जरूरी होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं कि नवउदारवादी नीतियों के वर्तमान दौर में न केवल फासीवादी प्रवृत्तियाँ पूरी दुनिया में विविध रूपों में सामने आ रही हैं, बल्कि पूँजीवादी जनवाद और फासीवाद के बीच की विभाजक रेखाएँ भी धुँधली पड़ती जा रही हैं। भारत में भी पूँजीवादी जनवाद का ‘स्पेस’ लगातार सिकुड़ता जा रहा है और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर पुलिस प्रशासन की भूमिका बढ़ती जा रही है। नवउदारवादी नीतियों को अमल में लाने की प्रक्रिया में छँटनी-बेरोजगारी, श्रम कानूनों की निष्प्रभाविता, दिहाड़ीकरण-ठेकाकरण, 12-14 घण्टे तक के कार्यदिवस, सिंगल रेट ओवरटाइम, हर प्रकार की रोजगार-सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव आदि के चलते मजदूरों में जो असन्तोष पैदा होगा, बेरोजगारी और महँगी शिक्षा के कारण छात्रों-युवाओं में जो रोष पैदा होगा तथा विस्थापन एवं कंगालीकरण से ग्रामीण जीवन में जो भारी उथल-पुथल पैदा होगा, उसे सम्हालने के लिए निरंकुश दमनकारी सर्वसत्तावादी शासन की जरूरत होगी। आज नक्सलवाद से निपटने के नाम पर सरकार जो सामरिक तैयार कर रही है, वह दरअसल भविष्य के व्यापक जनउभारों से निपटने की दूरगामी तैयारी का एक हिस्सा मात्र है।

चौथा आयाम

पूँजी जब किसी देश के सामाजिक जीवन में प्रवेश करती है तो उसके किसी भी कोने को अछूता नहीं छोड़ती। वह रन्ध्र-रन्ध्र को बेध देती है और पोर-पोर में पैठ जाती है। यूँ तो यह प्रक्रिया भारतीय समाज में गत आधी सदी से जारी थी, पर विगत लगभग दो दशकों से इसकी गति अत्यधिक तेज रही है। सुदूरवर्ती जंगल-पहाड़ों तक पहुँचकर कच्चे माल के स्रोतों पर कब्जा जमाते हुए, कारखाने खड़े करने के लिए जमीनें हथियाते हुए जिन आदिवासियों को सामुदायिक जमीनों, जंगलों और पारम्परिक जीविका से एक झटके से उजाड़ दिया गया है, वे इतनी जल्दी कल-कारखानों-फार्मों की पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली में न तो खपने के लिए तैयार हैं, न ही पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली ही उन्हें खपाने के लिए तैयार है। वह तो गाँवों से उजड़कर शहरों में आने वाली किसान आबादी को भी पूरी तरह से खपा नहीं पा रही है। नतीजतन जंगलों-पर्वतीय अंचलों के आदिवासी पूँजी के इस विस्तारवाद के विरुद्ध अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई वे पुरानी जमीन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। इसका चरित्र प्रतिरक्षात्मक है। इस लड़ाई को जीतना सम्भव नहीं है, पर उनके लिए यह जीवन-मरण की लड़ाई है। इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं आदिवासियों के बीच आज भा.क.पा. (माओवादी) के हथियारबन्द संघर्ष का मुख्य आधार है।

निचोड़ के तौर पर कहा जा सकता है कि आतंकवाद, अपने हर रूप में, पूँजीवादी अन्याय-अत्याचार और राज्य मशीनरी के दमनतन्त्र की प्रतिक्रिया में होता है। उसे दमन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। आतंकवाद से निपटने के नाम पर सरकार वस्तुत: आने वाले दिनों में उठ खड़े होने वाले जनसंघर्षों का मुकाबला करने के लिए हर तरह से चाक-चौबन्द हो रही है। यानी पूँजीवादी जनवाद का रहा-सहा दायरा भी व्यवस्था के गम्भीर ढाँचागत संकट के कारण सिकुड़ता जा रहा है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हम भा.क.पा. (माओवादी) की राजनीति के समर्थक नहीं हैं। हम उसे ”वामपन्थी” उग्रवादी या क्रान्तिकारी आतंकवादी भटकाव मानते हैं। हमारी यह स्प्ष्ट मान्यता है कि देश के व्यापक मेहनतकश जनसमुदाय को संगठित किये बिना, हथियार उठाकर क्रान्ति की कोशिश एक बचकानी कोशिश है। हथियार नहीं, बल्कि जनता क्रान्ति का मुख्य उपादान है। हथियार पर राजनीति का नियन्त्रण होना चाहिए न कि राजनीति पर हथियार का – माओ की भी यही शिक्षा थी। यह एक विडम्बना ही है कि माओ जनदिशा के कट्टर हिमायती थे, जबकि भारत में माओवाद के नाम पर ”वामपन्थी” दुस्साहसवादी लाइन लागू की जा रही है। ”वामपन्थी” दुस्साहसवाद या आतंकवाद दरअसल पुनरफत्थान, विपर्यय और प्रतिक्रान्ति के अंधेरे में दिशाहीन विद्रोह और निराशा के माहौल की एक अभिव्यक्ति है। यह जनक्रान्ति की नेतृत्वकारी शक्तियों की अनुपस्थिति या कमजोरी या विफलता की एक अभिव्यक्ति और परिणति है। यह कल्पनावादी, रोमानी, विद्रोही मध्यवर्ग की अपने बूते आनन-फानन में क्रान्ति कर लेने की उद्विग्नता और मेहनतकश जनसमुदाय की संगठित शक्ति एवं सृजनशीलता में उसकी अनास्था की अभिव्यक्ति है। ”वामपन्थी” उग्रवाद सर्वहारा वर्ग को कभी व्यापक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, नितान्त पिछड़ी उत्पादन प्रणाली में भागीदारी के चलते नितान्त पिछड़ी चेतना रखने वाली आदिवासी आबादी ऐसे क्रान्तिकारियों को अपना मुक्तिदाता और मसीहा मानते हुए उनके पीछे लामबन्द हो सकती है और जंगलों-पहाड़ों में लम्बे समय तक हथियारबन्द संघर्ष चलाया जा सकता है। कुछ पिछड़े ग्रामीण अंचलों में भी कुछ एक्शन हो सकते हैं। पर पूँजीवादी विकास वाले ग्रामीण् क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में हथियारबन्द संघर्ष आगे बढ़ा पाना सम्भव ही नहीं होगा।

भा.क.पा. (माओवादी) की राजनीति का समर्थन नहीं करते हुए भी, हम उनके विरुद्ध राज्यसत्ता की दमनात्मक कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि हर प्रकार के आतंकवाद का मूल स्रोत और कारण राजकीय आतंकवाद, यानी शासक वर्ग का आतंकवाद होता है। पूँजीवादी राज्यसत्ता की मौजूदगी ही अपने आप में जनता के विरुद्ध हिंसा और आतंक की निरन्तरता होती है। क्रान्तिकारी आतंकवाद का रास्ता ग़लत, अव्यावहारिक और जनक्रान्ति के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन वह भी पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का स्वर होता है और उसका भी मूल कारण राजकीय आतंकवाद ही होता है। इसलिए हम राज्यसत्ता द्वारा क्रान्तिकारी आतंकवादियों के साथ अपराधियों जैसा सुलूक करने का प्रबल विरोध करते हैं, उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, फर्जी मुठभेड़ों और टॉर्चर का विरोध करते हैं और उन्हें राजनीतिक बन्दी का दर्जा देने की माँग करते हैं।

राज्यसत्ता आतंकवाद के विरुद्ध जब भी कोई कार्रवाई करती है तो वस्तुत: प्रभावित इलाके की पूरी जनता को बर्बर दमन का शिकार बनाती है। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का ढाँचा और कार्यप्रणाली ऐसी है कि इससे भिन्न कुछ और हो भी नहीं सकता। इसलिए हम आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर पूरी जनता को बर्बर दमन का शिकार बनाने के कुचक्र का पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं।

हमारा मानना है कि आतंकवाद से निपटने के नाम पर भारत का शासक वर्ग वस्तुत: आने वाले दिनों के क्रान्तिकारी जन-विस्फोटों से निपटने के लिए ख़ुद को चाक-चौबन्द बना रहा है। यह अघोषित आपातकाल की आहट है। यह निरंकुश दमनतन्त्र संगठित करने की सुनियोजित कार्ययोजना का पहला चरण है। मेहनतकश जनसमुदाय को और नागरिक आजादी एवं जनवादी अधिकारों की हिफाजत के लिए संकल्पबद्ध बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर उसके विरुद्ध आवाज उठानी होगी। शासक वर्ग ने भविष्य के मद्देनजर अपनी तैयारियाँ तेज कर दी है। मेहनतकश जनसमुदाय की हरावल पाँतों को भी अपनी तैयारियाँ तेज कर देनी होंगी।

बिगुल, अक्टूबर 2009

No comments:

Post a Comment